Химическая энциклопедия

"АММИАК"

Главная - Химическая энциклопедия - буква А - АММИАК

АММИАК

(от греч. hals ammoniakos, букв. - амонова соль; так назывался

нашатырь, к-рый получали близ храма бога Амона в Египте) NH3,

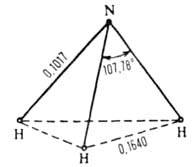

бесцв. газ с резким запахом. Молекула имеет форму правильной пирамиды (см. рис. 1). Связи N— Н полярны; Рис. 1. Структура молекулы NH3 (длина связи - в нм). Твердый А. - бесцв. кристаллы с кубич. решеткой (а = = 0,515

нм, 2 = 4, пространств, группа Р213). В жидком А. молекулы

ассоциированы вплоть до критич. т-ры, электролитич. диссоциация совершенно

ничтожна, произведение концентраций [NH;][NH2] составляет 10-22

(-33,4°С); Р-римость А. в воде (% по массе): 42,8 (0°С, 33,1 (20°С), 23,4 (40°С),

14,1 (60°С). Плотность водных р-ров (г/см3): 0,970 (8% по массе

NH3), 0,947 (16%), 0,889 (32%), 0,832 (50%), 0,733 (75%). Для

бесконечно разб. водного р-ра В системе NH3—Н2О установлено существование эвтек-тик: лед + NН3*Н2О (33,23% по массе NH3, т. пл. -100,3оС), NH3*H2O + NH3*0,5H2O (55,11%, -83,3°С), NH3*H2O + NH3 (80,05%, - 92,5°С). В водном р-ре А. частично ионизирован на NH4+ и ОН , что обусловливает щелочную р-цию р-ра (рКа 9,247). Разложение А. на водород и азот становится заметным выше 1200-1300 °С, в присут. катализаторов - выше 400°С. А. весьма реакционноспособен. Для него типичны р-ции присоединения, в частности протона при взаимод. с к-тами. В результате образуются соли аммония, к-рые по многим св-вам подобны солям щелочных металлов. А. - основание Льюиса, присоединяет не только Н+ , но и др.

акцепторы электронов, напр. BF3 с образованием BF3*NH3.

Дает аммины

при взаимод. с солями. Щелочные и щел.-зем. металлы

реагируют с жидким и газообразным А., давая амиды. При нагр. в атмосфере

А. многие металлы и неметаллы (Zn, Cd, Fe, Cr, B, Si и др.) образуют нитриды.

Жидкий А. взаимод. с серой по р-ции: 10S + 4NH3 -> 6H2S

+ N4S4. Ок. 1000°С А. реагирует с углем, образуя

HCN и частично разлагаясь на N2 и Н2. Большое практич.

значение имеет р-ция А. с СО2, ведущая к образованию карбамата

аммония NH2COONH4, к-рый при 160-200 °С и давл. до

40 МПа распадается на воду и мочевину. Водород в А. может быть замещен

галогенами. А. горит в атмосфере О2, образуя воду и N2.

Каталитич. окислением А. получают NO промежут. продукт в произ-ве HNO3.

Каталитич. окисление А. в смеси с СН4 дает HCN. Такие сильные

окислители, как Н2О2, К2Сr2О7

и КМnО4, окисляют А. в водных р-рах. Газообразный А. окисляется

Вr2 и С12 до N2.

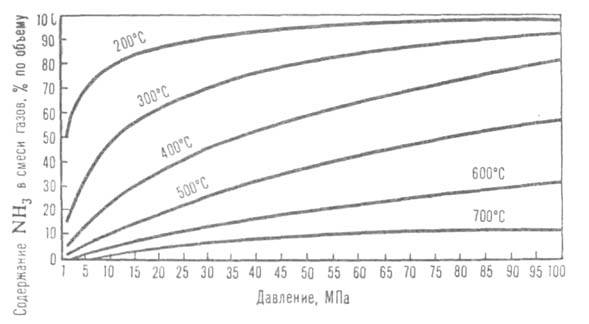

Рис. 2. Зависимость равновесного содержания NH3 в газовой смеси (Н2: N2 = 3) от давления при разных т-рах.

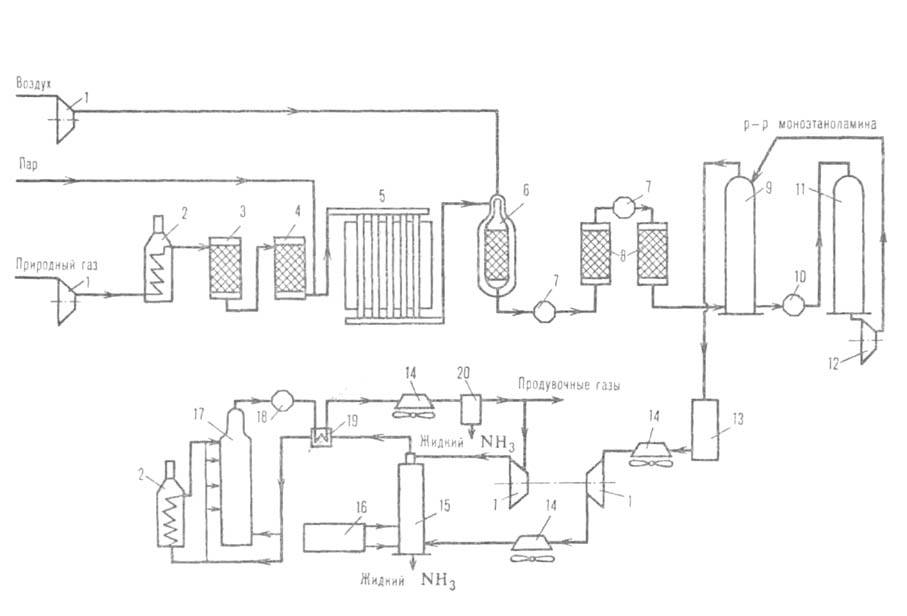

Рис. 3. Агрегат синтеза аммиака мощностью 1360 т/сут: 1-компрессоры; 2-подогреватели; 3-аппарат для тарирования сераорг. соед.; 4-адсорбер H2S; 5-трубчатая печь (первичный риформинг); 6-шахтный конвертор (вторичный риформинг); 7-паровые котлы; 8-конверторы СО; 9-абсорбер СО2; 10-кипятильник; 11 -регенератор р-ра моноэтаноламина; 12-насос; 13-аппарат для гидрирования остаточных СО и СО2; 14-воздушные холодильники; 15-конденсац. колонна; 16-испаритель жидкого NH3 (для охлаждения газа и выделения NH3); 17-колонна синтеза NН3; 18-водоподогреватель; 19-теплообменник; 20-сепаратор. Осн. пром. способ получения А. - по р-ции 1/2N2

+ 3/2H2

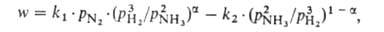

где w-наблюдаемая скорость процесса, равная разности скоростей

образования и разложения A., kl и k2-константы

скорости образования и разложения А., рH2 , pN2

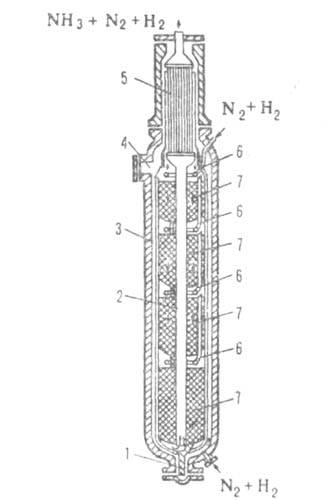

и pNH3 -парциальное давление соответствующего газа, Рис. 4. Колонна синтеза аммиака: 1-люк для выгрузки катализатора; 2-центр, труба; 3-корпус; 4-люк для загрузки катализатора; 5 -теплообменник; 6-трубы для ввода холодного газа; 7 - катализатор. А. выпускается в жидком виде либо в виде водного р-ра-аммиачной воды , чаще всего с содержанием 25% NH3. А., поставляемый на нужды пром-сти, содержит не менее 99,96% по массе NH3, до 0,04% Н2О, до 2 мг/л машинного масла, до 1,0 мг/л Fe. В техн. А., транспортируемый по трубопроводу, добавляется до 0,2-0,4% Н2О для ингибирования коррозии стали. А. обнаруживается по характерному запаху. Бумажка, смоченная р-ром Hg2(NO3)2, при действии А. чернеет. Малые кол-ва А. в водных р-рах открывают с помощью реактива Несслера. Количественно А. определяют титриметрически. Применяют А. в произ-ве HNO3, мочевины, NH4NO3, (NH4)2CO3, (NH4)2SO4 и др., аммофоса, уротропина, как жидкое удобрение, в кач-ве хладагента. Мировое произ-во А. составило в 1982 ок. 89 млн. т, в т.ч. в СССР 17,76, США 14.06, СРР 3,14, Франции 1,9, Японии 2,01, ФРГ 1,92 млн. т. Жидкий А. хранят при 2,0 МПа или при атм. давлении и — 33°С. Перевозят в стальных баллонах (окрашены в желтый цвет, имеют надпись "Аммиак" черного цвета), железнодорожных и автомобильных цистернах, по воде - в спец. танкерах, транспортируют также по трубопроводам. При содержании в воздухе 0,5% по объему А. сильно раздражает слизистые оболочки. При остром отравлении поражаются глаза и дыхат. пути, при хронич. отравлениях наблюдаются расстройство пищеварения, катар верх. дыхат. путей, ослабление слуха. Жидкий А. вызывает сильные ожоги кожи. ПДК 20 мг/м3. Смесь А. с воздухом взрывоопасна, КПВ 15-28%; для воздушно-аммиачных смесей, содержащих 9-57% по объему А., т. всп. ок. 1000°С. Чистый А. был получен Дж. Пристли в 1774. Лит.: Малина И. К., Развитие исследований в области синтеза аммиака,

М., 1973; Алексеев А. М. [и др.], "Ж. Всес. хим. о-ва им. Д.И.Менделеева",

1978, т. 23, [№] 1, с 31-38; Синтез аммиака, М., 1982; Жаворонков Н. М.,

Овчаренко Б. Г., Охотский С. М., в кн.: Развитие химической промышленности

в СССР, т. 2, М., 1984, с. 7-37. См. также лит

. при ст. Азот

. Н.М. Жаворонков,

Л. Д. Кузнецов.

|

Поделитесь с друзьями:

Вы можете поставить ссылку на это слово:

будет выглядеть так: АММИАК

будет выглядеть так: Что такое АММИАК

4,85*10-30

Кл*м (0-150°С); энергия связи N—Н 389,4 кДж/моль. Поляризуемость молекулы

22,6*10-25 см3. У атома N имеется неподеленная пара

электронов, к-рая обусловливает способность А. к образованию донорно-акцепторной

и водородной связей. Существование водородных связей и значительная полярность

молекул А. - причины сильного взаимодействия между ними, вследствие чего

физические свойства А. во многом аномальны по сравнению со св-вами однотипных

соединений (РН3, SbH3, AsH3). Для NH3

т. пл. -77,7°С, т. кип. -33,35°С; dt4 0,790

(-40°С), 0,681 (-33,35°С), 0,639 (0°С), 0580 (40 °С); tкрит

133°С, pкрит 11,425 кПа, dкрит 0,235 г/см3;

4,85*10-30

Кл*м (0-150°С); энергия связи N—Н 389,4 кДж/моль. Поляризуемость молекулы

22,6*10-25 см3. У атома N имеется неподеленная пара

электронов, к-рая обусловливает способность А. к образованию донорно-акцепторной

и водородной связей. Существование водородных связей и значительная полярность

молекул А. - причины сильного взаимодействия между ними, вследствие чего

физические свойства А. во многом аномальны по сравнению со св-вами однотипных

соединений (РН3, SbH3, AsH3). Для NH3

т. пл. -77,7°С, т. кип. -33,35°С; dt4 0,790

(-40°С), 0,681 (-33,35°С), 0,639 (0°С), 0580 (40 °С); tкрит

133°С, pкрит 11,425 кПа, dкрит 0,235 г/см3; Н°исп

23,27 кДж/моль,

Н°исп

23,27 кДж/моль, Н°пл,

5,86 кДж/моль; для газа Ср° 35,63 Дж/(моль*К),

Н°пл,

5,86 кДж/моль; для газа Ср° 35,63 Дж/(моль*К), Ноo6p

-45,94

кДж/моль, S°298 192,66 ДжДмоль*К).

Ноo6p

-45,94

кДж/моль, S°298 192,66 ДжДмоль*К).

8*106 Ом*см;

8*106 Ом*см; 25,4

( - 77 оС). Жидкий А. растворяет щелочные и щел.-зем. металлы,

Al, Eu, Yb, P, S, I, мн. интерметаллиды и др. Р-ры металлов в жидком А.

имеют металлич. проводимость, поскольку содержат ионы металла и сольватированные

электроны; они являются сильнейшими восстановителями. Растворенные в А.

соед. с полярной ковалентной или ионной связью диссоциируют на ионы. В

жидком А. многие в-ва способны отщеплять протон, кислотные св-ва проявляют

в нем даже углеводы, амиды к-т, нек-рые углеводороды.

25,4

( - 77 оС). Жидкий А. растворяет щелочные и щел.-зем. металлы,

Al, Eu, Yb, P, S, I, мн. интерметаллиды и др. Р-ры металлов в жидком А.

имеют металлич. проводимость, поскольку содержат ионы металла и сольватированные

электроны; они являются сильнейшими восстановителями. Растворенные в А.

соед. с полярной ковалентной или ионной связью диссоциируют на ионы. В

жидком А. многие в-ва способны отщеплять протон, кислотные св-ва проявляют

в нем даже углеводы, амиды к-т, нек-рые углеводороды.

Норастворения

133,26 кДж/моль. А. хорошо раств. (но хуже, чем в воде) в спирте, ацетоне,

хлороформе, бензоле и др. орг. р-рителях. Образует гидраты с двумя (т.

пл. ок. - 90 °С), одной ( - 79 °С) и 0,5 ( - 78,2 °С) молекулами воды.

Норастворения

133,26 кДж/моль. А. хорошо раств. (но хуже, чем в воде) в спирте, ацетоне,

хлороформе, бензоле и др. орг. р-рителях. Образует гидраты с двумя (т.

пл. ок. - 90 °С), одной ( - 79 °С) и 0,5 ( - 78,2 °С) молекулами воды.

NH3.

Сдвигу равновесия вправо способствуют повышение давления и понижение т-ры

(см. рис. 2). Тепловой эффект р-ции при 29,4 МПа составляет 52,38 кДж/моль

при 500°С и 51,29 кДж/моль при 400°С (с учетом теплоты смешения газов).

Процесс проводят в присут. кат.- Fe, активированного К2О, А12О3,

СаО и др. Каталитич. яды - сернистые и кислородсодержащие соединения. Для

известных катализаторов скорость р-ции описывается ур-нием Темкина - Пыжева:

NH3.

Сдвигу равновесия вправо способствуют повышение давления и понижение т-ры

(см. рис. 2). Тепловой эффект р-ции при 29,4 МПа составляет 52,38 кДж/моль

при 500°С и 51,29 кДж/моль при 400°С (с учетом теплоты смешения газов).

Процесс проводят в присут. кат.- Fe, активированного К2О, А12О3,

СаО и др. Каталитич. яды - сернистые и кислородсодержащие соединения. Для

известных катализаторов скорость р-ции описывается ур-нием Темкина - Пыжева:

=0,5

для большинства пром. катализаторов. При давл. ~ 30 МПа и т-ре ~ 500 °С,

используемых на практике, равновесная концентрация А. в газовой смеси составляет

~ 30%. Однако равновесие на выходе из колонны синтеза, как правило, не

достигается, поскольку с целью увеличения производительности единицы объема

катализатора процесс проводят при высоких объемных скоростях ( ~ 15000

ч -1). Поэтому при однократном прохождении через массу катализатора

возможно превращ. в А. лишь 15-25% исходной газовой смеси. Для полного

превращ. необходима многократная циркуляция, к-рую осуществляют с помощью

компрессора. В цикл непрерывно вводят свежую газовую смесь взамен пошедшей

на образование А. Осн. сырье (~ 90%) для получения Н2 в произ-ве

А. - прир. газ, перерабатываемый в осн. методом двуступенчатой паровой

конверсии (см.

=0,5

для большинства пром. катализаторов. При давл. ~ 30 МПа и т-ре ~ 500 °С,

используемых на практике, равновесная концентрация А. в газовой смеси составляет

~ 30%. Однако равновесие на выходе из колонны синтеза, как правило, не

достигается, поскольку с целью увеличения производительности единицы объема

катализатора процесс проводят при высоких объемных скоростях ( ~ 15000

ч -1). Поэтому при однократном прохождении через массу катализатора

возможно превращ. в А. лишь 15-25% исходной газовой смеси. Для полного

превращ. необходима многократная циркуляция, к-рую осуществляют с помощью

компрессора. В цикл непрерывно вводят свежую газовую смесь взамен пошедшей

на образование А. Осн. сырье (~ 90%) для получения Н2 в произ-ве

А. - прир. газ, перерабатываемый в осн. методом двуступенчатой паровой

конверсии (см.